Décédé le 9 mai à l’âge de 87 ans, Little Richard fut un des pères du rock and roll, dont il personnifiait avec charisme le côté transgressif. Retour aux sources, en forme d’hommage.

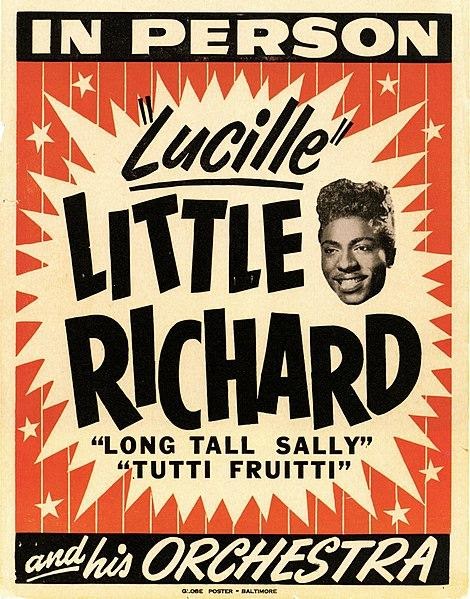

Samedi, le roi est mort. A vrai dire cela faisait déjà pas mal d’années qu’on était sans nouvelles de celui qui put prétendre légitimement au trône du rock and roll, dont il fut l’un des nombreux pionniers. Sauf que contrairement à tous ses pairs, Little Richard aura gagné la couronne (et pas que de lauriers) pour avoir signé une tripotée de hits dûment certifiés. « Long Tall Sally », « Rip It Up », « Jenny Jenny », « Good Golly Miss Molly » et autre « Lucille » se hisseront au top des charts « rhythm & blues » aux Etats-Unis. « Let the good times roll », Laisse le bon temps rouler… pour paraphraser l’un des thèmes de Louis Jordan, autre figure tutélaire dans l’archéologie du rock, que reprit le pianiste né le 5 décembre 1932 à Macon – rien à voir avec la Bourgogne, tout à fait au cœur des ténèbres du Deep South, les entrailles du racisme américain.

Parmi tous ces titres qu’il grave pour la postérité avant même la fin des années 1950, il faut mentionner celui qui va provoquer le déclic :« Tutti Frutti », un 45-tours sorti en novembre 1955 sous étiquète Specialty, label de haute qualité noire-américaine, qu’il enregistra en compagnie de l’équipe de Fats Domino, autre père putatif du rock auquel le jeune prétendant emprunta un sens du shuffle et un désir de tout renverser, à commencer par le clavier sur lequel il posait aisément ses pieds. C’était son style, hors limite. L’affaire fut comme par hasard conclue à La Nouvelle Orléans, grande terre de brassage, essentielle matrice de la musique afro-américaine. L’épicentre historique du jazz a quelque chose à voir dans toute cette histoire, une affaire de mojo, ce gri-gri qui habite les noires et les blanches de la Louisiane.

La puissance du mojo

Le mojo, mot clé de la culture africaine-américaine au même titre que le hoodoo, renvoie aux pouvoirs magiques des religions africaines qui transitèrent malgré tout, malgré les coups, à travers l’Atlantique noir où ils ne vont pas tarder à infester l’idéologie religieuse dominante. En clair, le mojo, au-delà de porter bonheur à celui qui l’a en lui, c’est l’assurance de dépasser ses limites, de sortir de soi pour toucher à l’universel… C’est ce pouvoir de transcendance qui habite tous les héros de la Great Black Music. C’est cette sève surréelle qui a tout autant irrigué les pionniers du rock and roll, ce déhanchement un rien suggestif qui déclencha les foudres que l’on sait de la société puritaine. Amulette propre à allumer les esprits, le mojo s’est glissé dans les corps et âmes des apôtres d’une jeunesse en rupture avec la préséance dûment établie.

C’est lui que l’on retrouve dans les doigts de Muddy Waters quand il anime sa juju guitare, trempée dans la boue du delta… Il s’immisce aussi chez Chuck Berry, le natif du Missouri dont les électriques riffs ont fait muter la face de la musique : chez cet autre godfather de la flamme rock and roll, il y a bien quelque chose de magique. On pourrait en dire tout autant de Bo Diddley, guitare carrée pour accords décadrés. Le cœur battant du mojo, ce sont les tambours du voodoo de Congo Square, là où grandit aussi le « bad boy » Jerry Lee Lewis qui mit une bonne claque à la bonne société en martelant comme un damné son piano. Pas de doute à avoir : en ses premières heures, le rock and roll fut aussi une musique qui brisa les œillères ségrégationnistes, Elvis et tous les autres blancs becs reconnaissant volontiers l’aura des sourciers des « Race Records ».

Ce mojo, c’est donc lui dont on pressent l’aura magnétique chez Little Richard, un grand visionnaire coiffé d’une petite houppette, une voix au bord du doux délire, un rien de psychédélisme dans les hanches.

« Tutti Frutti, good booty / If it don’t fit, don’t force it », : « Tutti Frutti, un bon gros cul / Si ça n’entre pas, ne force pas ». Après une suite d’onomatopées bien balancées, telles étaient les premières paroles de ce titre, changées au moment de passer en studio pour se conformer à la bonne société, qui ne sont pas sans écho à la vie de celui qui se déclara tour à tour hétéro, bi, homo… Tout à la fois. Transgenre en un mot. Pas de doute possible : il possédait le mojo, ce « fétiche spirituel » à fortes connotations sexuelles, ce petit supplément d’âme qui fait toute la différence de style, quand il s’élança entre deux sessions dans une impro qu’il avait coutume de tester sur scène, de celle qui fabrique la légende de la musique. Ce sera « Tutti Frutti », une face qui mit la pile à tous les autres.

« Little » Richard, grand transgressif

Et c’est ainsi qu’en novembre 1955 le dénommé Richard Wayne Penniman selon l’état-civil advint aux oreilles du monde éberlué après cinq années à trimer dans les soutes de la gloire. C’est là qu’il apprit le métier, chargé auprès d’un médecin charlatan d’attirer le chaland en chantant, et puis surtout biberonné par le chanteur Billy Wright, autoproclammé « Prince du blues » : le petit Richard saura retenir du bonhomme un sens de l’affichage, comme une marque de fabrique. Sa coupe de cheveux, sa moustache bien taillée, ses costards extralarges qui rappellent la mode des Zoot suiters, ces dandys éclairés qui inspireront un autre transgressif (Kid Creole), la fabrique du personnage est née à partir de ce modèle. Et l’apprenti boogie man devenu grand (bien que Little pour l’éternité, allez comprendre) deviendra lui-même une référence pour les futures générations, qui sauront louer ses qualités de performer hors compétition.

Car après cette saillie de titres juteux à souhait, Little Richard va un temps abandonner la musique du diable pour se convertir aux prêches du gospel, avant de revenir une ultime fois à l’avant-scène avec justement Little Richard Is Back, en 1964. Premier de nombreux comebacks d’un musicien qui désormais ne fera que fructifier sur scène ses premiers sillons. D’autres reprendront le flambeau du mojo : James Brown, parrain du funk dont la danse chamanique qui en a mené plus d’un à la transe n’est pas sans rappeler l’énergie déployée par Little Richard, et Lee Perry, bonne fée du reggae qui donna pour dénomination à son combo (The Upsetters) en 1968 le nom de celui de Little Richard dix ans plus tôt… La liste est longue de tous ceux qui puisèrent à cette source un anti-modèle, Little Richards, tel une forme de proto-punk jusque dans ses coups de gueule, au plein sens du terme, sa faculté à brouiller les pistes et son penchant pour la transgression qui seule permet tous les délires. Parmi tous, mention toute spéciale à celui qui, sans doute et à bien égards, lui ressemblait le plus (sa taille, son look, sa proportion à mettre du noir dans le blanc)… Prince. Mais lui ne fut jamais couronné roi de la pop.